В последнее время общественность будоражит вопрос перезахоронения предполагаемых царских останков - на сей раз святого цесаревича Алексия и святой великой княжны Марии. Сторонники подлинности и, соответственно, захоронения данных останков в качестве основного аргумента ссылаются на т.н. записку Я. Юровского, согласно которой тела расстрелянных членов не были уничтожены, а захоронены в Поросенковом Логу под Екатеринбургом. У противников идентичности найденных останков также свои аргументы.

Но в связи с этими спорами встает вопрос еще об одной мрачной исторической тайне ХХ века.

Однако вспомним прежде дикую кампанию по уничтожению царских монументов, начавшуюся в 1918 году с памятника убитому от руки террориста в Кремле - тогда В.И. Ленин собственноручно накинул веревку на крест, а потом понукал своих товарищей, чтобы они тянули ее концы и скорее низвергли ненавистный ему монумент.

Стараниями большевиков на территории Советского Союза были уничтожены все памятники царю-освободителю Александру ΙΙ. Уцелел лишь тот, который оказался стоящим на уже зарубежной территории - в Финляндии. Что же касается его сына Александра ΙΙΙ, то единственный сохранившийся памятник ему, созданный П. Трубецким, был оставлен скорее в качестве… исторического курьеза.

Был уничтожен даже ряд памятников Петру Великому, в частности монумент, где он изображен как мастер-кораблестроитель. Те памятники царским особам, которые не были снесены (Медный всадник, памятники Николаю I, Екатерине II), сохранились лишь по настоянию наиболее здравомыслящих представителей интеллигенции и по причине их художественной ценности.

Все иконы и лампады были сняты с царских могил, уложены в ящики и отправлены в Москву

К варварским акциям относится и разграбление царских могил в Петропавловском соборе Санкт-Петербурга. К 1917 году на стенах собора, колоннах и у могил находилось более тысячи венков. Практически на каждой могиле и около нее стояли иконы и лампады. На надгробиях Петра I, Александра I, Николая I и Александра II лежали золотые, серебряные и бронзовые медали, выбитые по случаю различных юбилейных дат. В сентябре-октябре 1917 года по распоряжению Временного правительства все иконы и лампады, золотые, серебряные и бронзовые медали с могил, золотые, серебряные и фарфоровые венки были сняты, уложены в ящики и отправлены в Москву. Дальнейшая судьба вывезенных соборных ценностей неизвестна.

Но на этом мародерство не закончилось. Документов о вскрытии царских гробниц не сохранилось, однако до нас дошел целый ряд воспоминаний, свидетельствующих об этом.

Вот слова профессора В.К. Красуского (Колтуши близ Санкт-Петербурга):

“На груди у Петра был большой золотой крест… Производилось изъятие ценностей из царских гробниц”

«Будучи еще студентом, я приехал в 1925 году в Ленинград к своей тетке Анне Адамовне Красуской, заслуженному деятелю науки, профессору анатомии Научного института им. П.Ф. Лесгафта. В одной из моих бесед с А.А. Красуской она мне сообщила следующее: “Не так давно производилось вскрытие царских гробниц. Особенно сильное впечатление произвело вскрытие гробницы Петра I. Тело Петра хорошо сохранилось. Он действительно очень похож на того Петра, который изображается на рисунках. На груди у него был большой золотой крест, весивший очень много. Производилось изъятие ценностей из царских гробниц”.

Зная А.А. Красускую как очень серьезного ученого и человека, я не могу допустить мысли, что всё сказанное мне ею было основано только на слухах. Она могла сказать о вскрытии гробниц лишь то, что ей было хорошо известно» .

А вот что пишет доктор технических наук, профессор В.И. Ангелейко (Харьков) Л.Д. Любимову:

«У меня в гимназии был товарищ Валентин Шмит. Его отец Ф.И. Шмит заведовал в Харьковском университете кафедрой истории искусств, затем перешел на работу в Ленинградский университет. В 1927 году я посетил своего товарища и от него узнал, что его отец в 1921 году участвовал в комиссии по и в его присутствии вскрывались могилы Петропавловского собора. Комиссия не обнаружила тела в могиле Александра I. Он же сообщил мне, что очень хорошо сохранилось тело Петра I» .

А вот воспоминания Д. Адамовича (Москва):

“Гробница Александра I оказалась пустой: гроба нет, тела нет”

«Со слов ныне покойного профессора истории Н.М. Коробова… мне известно следующее. Член Академии художеств Граббе, присутствовавший при вскрытии царских могил в Петрограде в 1921 году, сообщил ему, что Петр I очень хорошо сохранился и лежал в гробу как живой. Красноармеец, который помогал при вскрытии, в ужасе отшатнулся. Гробница Александра I оказалась пустой» .

Заслуживает внимания рассказ писательницы Надежды Павлович. Информацию о вскрытии царских гробниц передал ей племянник Урицкого Борис Каплун:

«В тот день Борис был взволнован: он только что с отрядом красноармейцев участвовал во вскрытии царских гробниц. “Зачем?” - спросили мы. - “Чтобы проверить слух, будто в царских гробах спрятаны царские сокровища”. В ту пору были случаи, когда, подражая старинным романтическим повестям, кое-кто устраивал фиктивные похороны, чтобы в нужный час достать “из-под земли” спрятанное богатство.

“Ну и что, нашли?” - “Нет, не нашли. Петр Великий сохранился лучше других - у него на пальце был бриллиантовый перстень, который мы думали снять для музея, но не решились”» .

До конца непонятно, вскрывались ли все могилы, а самое главное - встает проблема: в каком состоянии после мародерства 1920-х годов находятся в своих могилах останки русских императоров? При всей своей сложности и деликатности этот вопрос требует спокойного и профессионального ответа и решения.

Петропавловский собор – усыпальница представителей династии Романовых

Императорские захоронения XVIII в. находятся в южном нефе собора перед иконостасом, где помещена в киоте икона апостола Петра. Они расположены в два ряда. В первом ряду кроме Петра I и его второй супруги императрицы Екатерины I, упокоилась их дочь императрица Елизавета Петровна. Во втором ряду погребены императрица Анна Иоанновна, император Петр III и императрица Екатерина II. Таким образом, Петр I Великий и его внук Петр III захоронены перед иконой своего святого покровителя апостола Петра.

Императорские захоронения в северном нефе Петропавловского собора

В северном нефе в иконостасе представлена икона с изображением апостола Павла, перед ней похоронены император Павел I, его жена императрица Мария Федоровна, их старший сын император Александр I и его жена императрица Елизавета Федоровна. В первом ряду располагаются три могилы: императора Николая I, его жены императрицы Александры Федоровны и старшей дочери Петра I цесаревны Анны Петровны, герцогини Шлезвиг-Голштейн-Готторпской – матери Петра III. В северном нефе в одном ряду с императором Александром II и его женой императрицей Марией Александровной покоится их сын император Александр III. 28 сентября 2006 г. в Петропавловском соборе было произведено перезахоронение императрицы Марии Федоровны (урожд. Марии-Софии-Фредерики-Дагмар Шлезвиг-Голштейн-Зондербург-Глюксбурской, 14.11.1867–13.10.1928) рядом с ее супругом императором Александром III. Мария Федоровна скончалась в Дании и была погребена в Роскильском соборе под Копенгагеном.

Все надгробия в Петропавловском соборы сделаны из белого каррарского мрамора, кроме двух, созданных из камней-самоцветов. Захоронение Александра II оформлено надгробием из алтайской яшмы зеленого цвета, вес его около 5,5 т. Над могилой его супруги императрицы Марии Александровны установлено надгробие из родонита, весом около 6,5 т. Эти великолепные монолитные надгробия выполнены по проекту А. Л. Гуна на Петергофской гранильной фабрике под Петербургом и установлены в 1906 г., когда отмечалось 25-летие со дня смерти царя-освободителя, отменившего крепостное право, и царя-мученика, погибшего от бомбы народовольцев после многократных покушений.

Кроме императоров и императриц в соборе хоронили и членов семей: в начале XVIII в. здесь были похоронены родственники Петра I, с 1831 г. стали появляться могилы великих князей.

В. Рейнгардт. Петропавловский собор. Северный неф. Так выглядели могилы императора Александра II и императрицы Марии Александровны до замены их в 1906 г.

В 1939 г. по просьбе греческого правительства в присутствии представителей музея, обоих правительств и духовенства была вскрыта могила урожденной греческой принцессы Александры Георгиевны, супруги сына Александра II великого князя Павла Александровича. Ее останки были отправлены для перезахоронения на родину. В 1994 г. было эксгумировано тело цесаревича Георгия Александровича для идентификации останков его брата Николая II. После необходимых исследований Георгий Александрович был захоронен в том же гробу и склепе в присутствии священнослужителей, была отслужена панихида.

В ходе восстановительных работ в соборе после пожара 1756 г. была сооружена стена, отделившая от главного зала храма три помещения, находящиеся под колокольней: притвор, через который прихожане входят в храм, ризницу и придел, освященный во имя святой великомученицы Екатерины. После этого основное помещение собора часто именовали «Главным храмом», а Екатерининский придел – «Малым храмом». Здесь проводили отдельные богослужения.

17 июля 1998 г. в Екатерининском приделе Петропавловского собора были преданы земле останки членов семьи императора Николая II, слуги и доктора, расстрелянных в Екатеринбурге 17 июля 1918 г. Надгробная плита выполнена из трех сортов итальянского мрамора, надгробие – из каррарского белого мрамора. Под ним – двухъярусный склеп, на нижнем ярусе которого похоронены: доктор Е. С. Боткин, горничная А. С. Демидова, лакей А. Е. Трупп, повар И. М. Харитонов.

На верхнем ярусе склепа находятся гробы с останками императора Николая II, его жены императрицы Александры Федоровны и трех дочерей: Ольги, Татьяны и Анастасии. Мемориальные доски на стенах Малого храма содержат информацию обо всех членах семьи, но для великой княжны Марии и цесаревича Алексея Николаевичей, чьи останки найдены не были, нет указания на место погребения. В похоронах участвовали: президент Российской Федерации Б. Н. Ельцин, представители иностранных государств, большое количество приглашенных. Делегацию семьи Романовых, состоявшую из 52 человек, возглавлял праправнук Николая I Николай Романович Романов. Более 1000 корреспондентов освещали в средствах массовой информации это событие. Заупокойная панихида была отслужена клириками Санкт-Петербургской епархии во главе с настоятелем собора протоиереем Борисом Глебовым. При захоронении произведено 19 выстрелов.

Священный синод Русской православной церкви считает, что «…Решение, об идентификации останков, как принадлежащих семье Императора Николая II, вызвало серьезные сомнения и даже противостояния в Церкви и обществе. В связи с этим Священный Синод высказывается в пользу безотлагательного погребения этих останков в символической могиле-памятнике».

В августе 2000 г. Русская православная церковь канонизировала членов семьи Николая II, но отношение к захоронению в Екатерининском приделе не изменила.

С момента освящения каменного Петропавловского собора церковно-служебная жизнь в значительной мере определялась использованием его в качестве императорской усыпальницы. С течением времени заупокойные службы по особам царствующего дома стали главными в деятельности причта. Здесь никогда не отправлялись таинства крещения и венчания.

В мае 1919 г. по распоряжению коменданта крепости собор был закрыт. С начала 1990-х гг. здесь возобновлены богослужения.

Накануне революции большая романовская семья насчитывала более 60 человек. 18 из них погибли в годы революционного террора (четверо были расстреляны в январе 1919 г. в Петропавловской крепости). Остальным удалось покинуть Родину. По-разному складывалась их жизнь в эмиграции. Сейчас Романовы живут во многих странах мира, имеют разные профессии. Во время своих визитов в нашу страну и Санкт-Петербург потомки императоров посещают могилы предков в Петропавловском соборе, чтобы поклониться их памяти.

Великокняжеская усыпальница

К концу XIX в. в соборе практически уже не оставалось места для новых захоронений, поэтому рядом с ним было возведено здание Великокняжеской усыпальницы по проекту архитектора Д. И. Гримма, при участии А. О. Томишко и Л. Н. Бенуа.

Сочетающее черты различных стилей здание хорошо вписалось в архитектурный ансамбль Петропавловской крепости и составляет единый ансамбль с Петропавловским собором, являясь его приделом, освященным в 1908 г. во имя святого благоверного князя Александра Невского, одного из покровителей Петербурга.

Усыпальница соединена со зданием Петропавловского собора галереей, где были предусмотрены помещения – Царские комнаты, предназначенные для отдыха членов правящей семьи при посещении могил близких.

Великокняжеская усыпальница. Фото нач. XX в.

В отличие от собора в Великокняжеской усыпальнице было сразу приготовлено шестьдесят бетонных склепов глубиной 2,2 м, располагающихся рядами с востока на запад. Могила закрывалась вровень с полом беломраморной плитой, на которой были выбиты титул, имя, места рождения и смерти, дата погребения усопшего. Когда хоронили в этом здании, то отпевание происходило в соборе. К 1916 г. здесь было тринадцать захоронений, восемь из которых перенесены из Петропавловского собора. После революции усыпальницу, как и собор, закрыли и опечатали. Бронзовые украшения и решетки алтарной части отправили в переплавку. Впоследствии здание использовалось под склад, в то время надгробные плиты были разбиты. В 1954 г. усыпальницу передали Государственному музею истории города.

Траурная процессия великой княгини Александры Иосифовны в Петропавловской крепости. Фото 1911 г.

Похороны Владимира Кирилловича Романова. Фото 1992 г.

Похороны Леониды Георгиевны. Прощание с телом в Петропавловском соборе. Фото 2010 г.

В настоящее время здесь находится семнадцать захоронений. Захоронение в 1992 г. правнука императора Александра II Владимира Кирилловича Романова (30.08.1917–21.04.1992), которого сторонники считали претендентом на российский престол, послужило прецедентом для последующих захоронений. В 1995 г. в Великокняжеской усыпальнице были перезахоронены из Кобурга (Германия) останки родителей Владимира Кирилловича – великого князя Кирилла Владимировича (30.09.1876–12.10.1938) и великой княгини Виктории Федоровны (13.11.1876–2.03.1936). 3 июня 2010 г. рядом с Владимиром Кирилловичем в Великокняжеской усыпальнице была захоронена его супруга Леонида Георгиевна (урожд. княжна Багратион-Мухранская, 23.09.1914–23.05.2010, Мадрид).

Церковно-приходская жизнь Петропавловского собора

Первый деревянный храм в Петропавловской крепости был освящен 1 апреля 1704 г. во имя апостолов Петра и Павла, о службах в этом храме сведений сохранилось мало, но известно, что там проводились торжественные богослужения в честь побед русского оружия, хранились трофеи, добытые в Северной войне. В 1712 г., когда Санкт-Петербург стал столицей государства, вокруг деревянной церкви началось возведение нового каменного храма, продолжавшееся 21 год. В период строительства причт сохранялся и богослужения проводились. Уже в первой деревянной церкви была похоронена дочь Петра I Екатерина, захоронения родственников царя продолжались и во время строительства каменного храма. Когда в 1731 г. в соборе были преданы земле останки Петра I и Екатерины I, храм стал императорской усыпальницей. Указания на то, что собор сделан кафедральным указом Анны Иоанновны в июне 1731 г., находятся в летописи Петропавловской крепости и у Богданова-Рубана, однако в Полном собрании законов Российской империи такого указа не обнаружено.

29 июня 1733 г. произошло освящение этой единственной по тому времени и огромной, «пресловуто построенной церкви» в присутствии императрицы Анны Иоанновны. Повторное освящение собора было совершено 23 июня 1757 г. после пожара, уничтожившего колокольню годом раньше.

6 июля 1737 г. Анна Иоанновна наложила резолюцию на доклад Синода о штате священно– и церковнослужителей Санкт-Петербургского Петропавловского собора. Синод обратил внимание государыни на малое количество священников и их несоответствие высокому статусу храма: они «люди неученые», тогда как для такой «знатной церкви» полагаются в служители «люди достойные, ученые, искусные и доброжелательные» и «нескудного числа». Штат был значительно расширен, и с этого времени в соборе начинались регулярные архиерейские служения, оправлявшиеся по очереди высшими иерархами русской церкви.

До учреждения в 1742 г. Санкт-Петербургской епархии собор считался синодальным и подчинялся Святейшему синоду. В Петропавловском соборе, как кафедральном, производили священнослужителей в архиерейский сан и рукополагали Санкт-Петербургских митрополитов, здесь же новый митрополит должен был провести свою первую службу.

Уже с первых лет своего существования Петропавловский собор не являлся единственным местом для архиерейских служений. Добраться до Петропавловской крепости было достаточно сложно, особенно весной и осенью из-за «опасности Невы», поэтому все чаще такие богослужения стали проводиться в других храмах, и Петропавловский собор стал утрачивать значение главного. Кроме территориального неудобства имело значение то, что в соборе хоронили членов императорской семьи, он стал местом мемориальным, в котором заупокойные богослужения стали играть ведущую роль.

В 1858 г. Исаакиевский собор стал кафедральным храмом Санкт-Петербургской митрополии, что подтверждает «Высочайше утвержденный Церемониал освящения Санкт-Петербургского кафедрального собора во имя святого Исаакия Далматского 30 мая 1858 г.».

В 1859 г. Петропавловский собор из ведения епархии передан в придворную строительную контору МИДв, а в 1883 г. его вместе с причтом причислили к Придворному духовному ведомству МИДв, собор получил статус придворного, что вполне соответствовало исторически сложившейся ситуации, и сохранял его до 1917 г. В 2007 г. митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Владимир (Котляров) назвал Петропавловский собор первым кафедральным собором Санкт-Петербурга.

В связи с тем, что собор – это усыпальница Дома Романовых, сложилась особая церковно-служебная жизнь храма: здесь отпевали и поминали усопших членов императорской семьи, а такие обычные требы, как крещение и венчание, не проводились. Соборяне принимали участие во всех церемониалах похорон монархов и поминальных службах. Иногда в соборе отпевали комендантов крепости, которых хоронили на Комендантском кладбище. К концу XIX в. установлен «Перечень церковно-служебной деятельности Петропавловских соборян» с обозначением регулярного проведения богослужений. В связи с расположением собора в центре Петропавловской крепости в обязанности причта входило отправление культовых обрядов для тех, кто составлял приход церкви: солдат крепостного гарнизона, арестантов, содержавшихся в крепости, работников Монетного двора. Накануне праздничных, воскресных и высокоторжественных дней служились всенощные, после каждой литургии поминались все особы, похороненные в Петропавловском соборе, начиная с Петра I.

Еще одна сторона деятельности причта собора – приведение к присяге работников Монетного двора и молодых солдат. Священнослужители собора преподавали закон Божий молодым солдатам крепостного бастиона и наблюдали за соблюдением епитимьи (наказания), наложенной на арестантов, солдат и офицеров крепостного гарнизона.

Храмовыми праздниками Петропавловского собора были: 29 июня – день покровителей собора первоверховных апостолов Петра и Павла; 24 ноября – святой великомученицы Екатерины в память святой покровительницы малого храма – Екатерининского придела; 30 августа (перенесение мощей в Петербург) и 23 ноября (погребение) – дни благоверного князя Александра Невского, которые стали отмечаться после освящения в честь этого святого Великокняжеской усыпальницы в 1908 г. Праздники посвящались и храмовым святыням, проводились крестные ходы.

После 1917 г. службы некоторое время продолжались, но прекратились, очевидно, в 1919 г., когда храм был закрыт по распоряжению коменданта крепости А. И. Поппеля, однако штат и получение доходов сохранялись до 1922 г., после чего штат распался.

В 1922 г. Петропавловский собор и Великокняжеская усыпальница были приписаны как музейные объекты к Главнауке, созданной при Наркомпросе. В 1924 г. Тюрьма Трубецкого бастиона, а в 1926 г. собор и усыпальница переданы Музею революции. Новая страница истории открылась для Петропавловского собора в 1954 г., когда он поступил в ведение Гос. музея истории Ленинграда (с 1991 г. – Санкт-Петербурга).

Одним из первых и базовых юридических документов, инициирующих передачу верующим культовых ценностей в постсоветское время, стало Распоряжение Президента РФ от 23 апреля 1993 г., в котором на Правительство РФ возлагалось осуществление поэтапной передачи имущества религиозного назначения, находящегося в федеральной собственности, в собственность или пользование религиозным организациям. В 1997 г. министр культуры Е. Ю. Сидоров определил формы договорных отношений с церковью по поводу памятников: 1. Форма собственности (применяется редко); 2. Безвозмездное использование (применяется часто); 3. Совместное использование (применяется редко). К третьему виду пользования относятся такие памятники, как Московский Кремль, Петропавловский собор и др.

В начале 1990-х гг. было зарегистрировано два прихода: один – на Петропавловский собор, другой – на Великокняжескую усыпальницу с настоятелем протоиереем Борисом Глебовым. В 2001 г. зарегистрирован ныне действующий приход, председателем приходского совета (старостой) которого является Б. А. Алмазов, казначеем – Н. Н. Валуйский. Настоятель собора – игумен Александр (Федоров). Нового освящения Петропавловского собора в постсоветское время не было, после регистрации прихода перед празднованием храмового праздника 12 июля 2002 г. от митрополита Санкт-Петербургского и Ладожского Владимира (Котлярова) выдан новый антиминс.

1992 г. можно считать началом возобновления служб, в основном поминального характера, это стало возможным после захоронения в Великокняжеской усыпальнице Владимира Кирилловича Романова. В 1997 г. в соборе прошла первая после революции всенощная литургия, годом позже, 17 июля 1998 г., отец Борис Глебов провел богослужение по невинноубиенным, приуроченное к годовщине расстрела семьи последнего российского императора и захоронению в Екатерининском приделе екатеринбургских останков. 12 июля 1999 г. в день апостолов Петра и Павла в Петропавловском соборе прошла первая всенощная и митрополичья литургия, которую проводил митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Владимир. С этого времени службы становятся регулярными.

В 2007 г. Санкт-Петербургское епархиальное управление РПЦ обратилось к председателю Совета Федерации С. М. Миронову с просьбой возглавить Попечительский Совет Императорского Петропавловского собора, результатом стало подписание между епархией и музеем договора о совместном использовании собора и организации регулярных богослужений с начала 2008 г.

В ночь на 27 апреля 2008 г., впервые в постсоветский период, настоятель собора игумен Александр Федоров провел пасхальное богослужение, а 12 июля 2009 г. патриарх Кирилл совершил Божественную литургию в соборе, отметив, таким образом, именины города. Это было первое патриаршее богослужение за всю историю храма. Ранее, если патриархи и посещали собор, но богослужений не вели, о Российской империи в этом контексте говорить не приходится по причине отсутствия в ней института патриаршества. Патриарх преподнес в дар собору список с Казанской иконы Божьей Матери, который хранится ныне в центральном нефе на солее слева от Царских врат. Викарный епископ Амвросий от лица епархии преподнес в дар владыке икону апостолов Петра и Павла. Патриаршие богослужения стали новой традицией. 12 июля 2010 г. Предстоятель Русской православной церкви также отметил день апостолов Петра и Павла.

30 сентября 2009 г. между митрополией и музеем достигнуто историческое соглашение по службам, в соответствии с ним во время служб экскурсионная работа не ведется. Богослужения проходят по субботам – Всенощное бдение и по воскресеньям – литургия. Службами отмечены все главные двунадесятые праздники и Пасха, проводятся панихиды по усопшим императорам, некоторым императрицам и членам императорской семьи, традиционно отмечаются храмовые праздники: дни апостолов Петра и Павла, великомученицы Екатерины и святого благоверного князя Александра Невского.

В общем списке храмов Санкт-Петербургской митрополии собор значится как «Императорский мемориальный собор во имя святых апостолов Петра и Павла» под № 126.

В ноябре 2010 г. президент Д. Медведев подписал Федеральный закон Российской Федерации о передаче церковным организациям имущества религиозного назначения, находящегося в государственной или муниципальной собственности. Как этот закон коснется судьбы Петропавловского собора, покажет будущее.

Из книги Мухтасар «Сахих» (сборник хадисов) автора аль-БухариГлава 1188: Приезд аш‘аритов и (других представителей) жителей Йемена. 1611 (4385). Сообщается, что Абу Муса, да будет доволен им Аллах, сказал: «(Однажды) мы, несколько человек из числа аш‘аритов, пришли к пророку, да благословит его Аллах и приветствует, и попросили его дать нам

Из книги Православные праздники [с календарем на 2010 год] автора Шуляк Сергей12 Февраля – Собор вселенских учителей (или Собор трех святителей) Собор вселенских учителей и святителей – праздник Православной церкви, посвящённый памяти великих каппадокийцев Василия Великого, Григория Богослова и константинопольского патриарха Иоанна Златоуста,

Из книги Лекции по истории древней церкви автора Бриллиантов Александр ИвановичХристологические воззрения представителей различных направлений в эпоху несторианского и евтихианского

Из книги 1115 вопросов священнику автора раздел сайта ПравославиеRuДействительно ли один из самых авторитетных представителей современного иудаизма признал, что имя Мессии - Иисус? Иеромонах Иов (Гумеров)29 января 2006 года в возрасте 108 лет скончался каббалист Ицхак Кадури (наст. фамилия - Диба), который был духовным лидером сефардских

Из книги Полная история Христианской Церкви автора Бахметева Александра НиколаевнаКогда окончательно сложилась практика поставления во епископы представителей только черного духовенства? иеромонах Иов (Гумеров)В первые века епископами могли быть люди, имевшие жену и детей. Св. апостол Павел в 1-м послании к Тимофею говорит, что епископ должен быть

Из книги Полная история христианской церкви автора Бахметьева Александра Николаевна Из книги Оптинский патерик автора Автор неизвестенГлава VIII Ересь Нестория и Третий Вселенский Собор. Ересь Евтихия и Четвертый Собор. Пятый Вселенский Собор Едва утихли на Западе споры о пелагианстве, как на Востоке началось сильное волнение по поводу лжеучения Нестория. Антиохийский пресвитер Несторий был избран в 428

Из книги Величие Вавилона. История древней цивилизации Междуречья автора Саггс ГенриВлияние Оптиной пустыни на представителей русской культуры "Оптина пустынь исторически оказалась тем местом, где русская интеллигенция встретилась с Церковью. Причем встретилась не на каких-нибудь диспутах или "официальных" богослужениях, а с самой глубиной веры

Из книги Новые мученики российские автора Польский протопресвитер Михаил Из книги Иисус Христос и библейские тайны автора Мальцев Николай Никифорович Из книги Суздаль. История. Легенды. Предания автора Ионина Надежда12. Мефодий, епископ Петропавловский Епископ Мефодий, в прошлом священник Михаил Красноперов Сарапульского уезда Вятской губ., окончил Казанскую Духовную Академию.В 1913 г. в Омской епархии было учреждено викариатство Петропавловское и Акмолинское. Первым епископом был

Из книги Печальные ритуалы императорской России автора Логунова Марина Олеговна8. Николай II – последний царь династии Романовых Наглядным доказательством постепенного духовного очищения и совершенствования потомственных наследственных православных монархов царствующих династий, является жизнь и жертвенная смерть последнего представителя

Из книги автораПразднование в Суздале 300-летия царствования Дома Романовых В начале 1913 года не только обе столицы - Москва и Санкт-Петербург, но и вся Россия жила одним событием - празднованием 300-летнего юбилея царствующего Дома Романовых. Сама же подготовка к празднествам началась

Из книги автораУсыпальница князя Д.М. Пожарского Князь Д.М. Пожарский умер на государевой службе, и в боярских списках о нем (как и о Кузьме Минине) было отмечено: "выбыл". Похоронили их, как подобает по православному обряду: пели над гробом "вечную память", но со временем воспоминания о

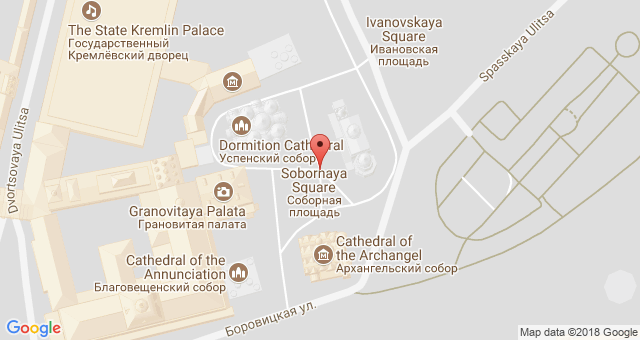

Из книги автораСобор Святого Архистратига Михаила (Архангельский собор) Собор Святого Архистратига Михаила (Архангельский собор) в Кремле был усыпальницей великих князей и русских царей. В старину он назывался церковью Св. Михаила на Площади.Ныне существующий собор возведен

Из книги автораПЕТРОПАВЛОВСКИЙ СОБОР В 1703 г., вскоре после начала строительства деревоземляной крепости Санкт-Петербург (Петропавловской), на ее территории были возведены две деревянные церкви. Православная в честь апостолов Петра и Павла была заложена самим Петром I. Вторая –

Российский император Петр Великий скончался в Зимнем дворце в январе 1725 года в возрасте 52 лет. Причиной смерти было названо воспаление мочевого пузыря, перешедшее в гангрену. Тело императора было выставлено в траурной зале Зимнего дворца, чтобы все желающие могли с ним проститься. Продолжался период прощания более месяца. Петр лежал в гробу в парчовом камзоле с кружевами, в сапогах со шпорами, со шпагой и орденом Андрея Первозванного на груди. В результате труп начал разлагаться, неприятный запах стал распространяться по всему дворцу. Тело императора забальзамировали и перенесли в Петропавловский собор. Однако только спустя 6 лет тело императора было погребено в Царской усыпальнице Петропавловского собора, до этого гроб с забальзамированным телом просто стоял во временной часовне еще строившегося собора.

Жена Петра I Екатерина пережила супруга всего на 2 года. Балы, развлечения и кутежи, которым вдовствующая императрица предавалась дни и ночи, сильно подорвали ее здоровье. Екатерина умерла в мае 1725 года в возрасте 43 лет. Если Петру I по праву рождения положено было упокоиться в Царской усыпальнице, то его супруга благородным происхождением похвастаться не могла. Екатерина I, урожденная Марта Скавронская, родилась в прибалтийской крестьянской семье. Она была захвачена в плен русской армией во время Северной войны. Петр настолько был очарован пленной крестьянкой, что даже женился на ней и короновал ее императрицей. Тело императрицы, как и ее мужа, было предано земле только в 1731 году по распоряжению Анны Иоанновны.

Царские усыпальницы

В допетровскую эпоху всех членов правящей династии на Руси хоронили в Архангельском соборе Московского Кремля. Там покоятся все московские князья и цари, начиная с Ивана Калиты. Во время правления Петра I не было конкретного места погребения для царственных особ. Членов императорской семьи хоронили в Благовещенской церкви Александро-Невской лавры. В 1715 году скончалась младшая дочь Петра и Екатерины Наталья. Император приказал похоронить ее в соборе Петра и Павла, который на тот момент еще не был достроен. С этого года Петропавловский собор стал новой царской усыпальницей.

В стенах Петропавловского собора покоятся все российские цари: от Петра I до Александра III. Захоронения Петра и его жены Екатерины находятся возле южного входа в собор. Их могилы представляют собой небольшие склепы, которые расположены под каменным полом. В этих склепах находятся металлические ковчеги с гробами. Над могилами стоят мраморные плиты, украшенные надписями и золотыми крестами.

История Петропавловского собора

Строительство Петропавловского собора началось в 1712 году, император Петр лично заложил первый камень в его основание. Работой руководил итальянский архитектор Доменико Трезини. Внутренне убранство храма поражало своей роскошью и великолепием. Своды украшали 18 картин со сценами из Нового Завета. В соборе было специальное царское место под балдахином, которое во время богослужений занимал монарх. С приходом к власти большевиков собор и усыпальница были закрыты и опечатаны. Все церковные ценности изъяли для помощи голодающим. В 1998 году в Петропавловском соборе состоялось захоронение останков императора Николая II, его супруги Александры и их дочерей Татьяны, Ольги и Анастасии.

На протяжении бурной истории Петропавловки сформировался не только ее внешний архитектурный облик, но и мемориальный. По сути, сегодня это целый некрополь, имеющий фасадные, полуоткрытые и еще не изученные стороны.

Кто похоронен в Петропавловской крепости

Официальные захоронения на территории крепости появились еще до окончания строительства собора Петра и Павла, получившего известность как Петропавловский. В храме из дерева в 1708 году первой была погребена в младенческом возрасте Екатерина, дочь Петра I. В 1715 - 1717 годах в недостроенном соборе появились могилы еще трех малолетних детей государя - дочерей Натальи, Маргариты и сына Павла. В это же время здесь нашла последний приют и царица Марфа Матвеевна.

Несмотря на межсемейные распри и обвинения в заговоре, по велению Петра Великого в императорской усыпальнице упокоились его опальные старший сын Алексей (умер при невыясненных обстоятельствах в 1718 году) и сестра Мария (март 1723 года). Их могилы расположены под колокольней в приделе святой Екатерины. В 1725 году в церковь было перенесено и тело преставившегося Петра I.

Петр Первый

Последний царь всея Руси (с 1682 года) и первый император Всероссийский (с 1721 года) преставился 52-летним в январе 1725-го в Зимнем дворце. В соответствии с разработанным им же регламентом церемониала тело для прощания первоначально было выставлено там же в траурном зале. Государь находился в гробу в расшитой кружевами парчовой одежде со шпагой и Андреем Первозванным на груди.

По истечении месяца его забальзамировали и перенесли в специально возведенную в честь печального случая временную деревянную церковь, установленную прямо в недостроенном соборе Петра и Павла. И только через шесть лет, в 1731 году, по велению царствовавшей в то время Анны Иоанновны Петр Великий вместе со своей супругой Екатериной I, преставившейся двумя годами позже государя, были погребены в императорской усыпальнице Петропавловского собора.

Их могилы-склепы, камеры которых находятся под полом, расположены у южного входа в храм. О чем свидетельствуют надписи и кресты из чистого золота.

Гробницы в Петропавловской крепости

Крепостной храм стал последним домом практически для всех государей России включая Александра III.

Екатерина II

На находящейся в Петропавловском соборе могиле Екатерины Великой не хватает эпитафии, которую императрица собственноручно сочинила при жизни. "Вступив на Российский престол, она желала добра и старалась доставить своим подданным счастие, свободу и собственность," - так писала о себе государыня. Ее смерть была такой же бурной и окутанной сплетнями, как и жизнь.

Но наиболее трагично то, что сын Павел, унаследовавший корону, приказал похоронить мать рядом с доставленным из Александро-Невской лавры и коронованным им лично телом убиенного Петра III. Сокорованные бывшие супруги в течение 4 дней начала декабря 1796 года лежали рядом в траурном шатре Зимнего дворца, а затем были перемещены в собор для предания земле.

"Подумаешь, что эти супруги провели всю жизнь вместе на троне, умерли и погребены в один день," - написал об этом событии Николай Греч.

В общий перечень не входит только Петр II, упокоенный в Архангельском соборе Кремля, а также убитый в крепости Орешек Иоанн VI Антонович. После захоронения в 1831 году по требованию Николая I его брата Константина Павловича на территории храма начинают отпевать и членов императорской фамилии.

Екатерина Михайловна, великая княгиня

Внучка Павла I нашла свой последний приют в соборе 4 (16) мая 1894 года, скончавшись после длительной болезни. Великая княгиня была известна своей благотворительной деятельностью в России, содействием женскому образованию и консервативными взглядами.

После смерти заупокойная лития проводилась в ее доме - Михайловском дворце. В погребении в императорской усыпальнице принимал участие Александр III. Имя Екатерины Михайловны вошло в историю как образец человеколюбия и заботы о ближнем.

В связи с переполненностью Петропавловского собора рядом в 1897 - 1908 годах возвели Великокняжескую усыпальницу, соединенную с ним крытой галереей. В ней за период с 1908 по 1915 год появились могилы 13 человек, 8 из которых были перезахоронены из собора. С 1992 года традиция возобновилась, и до настоящего времени добавилось 4 погребения членов и приближенных к императорской семье.

В Петропавловской крепости еще похоронены

Рядом с собором находилось комендантское кладбище, где были упокоены почти все начальники крепости. Кроме того, с момента появления в Петропавловке первых узников в 1717 году и до официального закрытия тюрьмы Трубецкого бастиона в 1923 году здесь неоднократно фиксировались случаи самоубийства и естественной смерти. Поэтому не исключено, что не все умершие вывозились за границы цитадели для захоронения.

Периодические случайные находки начиная с конца 80-х годов прошлого столетия так называемых расстрельных ям с останками погибших в 1917 - 1921 годах свидетельствуют о том, что эти малоизученные могилы являются хронологически последними в истории Петропавловской крепости.

Испокон веков русские князья считали Архистратига Михаила, победившего сатану и охраняющего врата Эдемского сада, покровителем своих дружин. Каждый раз, отправляясь в поход, они служили ему молебен. Именно поэтому в середине XIII века в столице появился посвященный ему деревянный храм, ставший предшественником нынешнего Архангельского собора Московского Кремля, превратившегося в период XIV-XVIII вв. в царскую и великокняжескую усыпальницу. Обратимся к его истории.

Деревянная предшественница будущего собора

По мнению историков, деревянная церковь в честь Архангела Михаила появилась на Соборной площади Кремля около 1248 года, в период правления брата Александра Невского - Великого князя Михаила Хоробрита, и не предназначалась для захоронения правителей государства. Об этом свидетельствует тот факт, что прах самого князя Михаила, погибшего во время литовского похода, был погребен не в Москве, а во Владимире. Лишь два представителя великокняжеского рода были захоронены в этой церкви. Ими стали племянник Хоробрита Великий князь Даниил и его сын Юрий.

Храм, возведенный по обету

Эта самая ранняя церковь простояла чуть меньше ста лет, и в 30-х годах следующего века уступила место первому каменному собору. Он был возведен в 1333 году по указу Великого князя Владимирского и Московского Ивана Калиты, давшего обет построить его на территории Кремля, если Господь убережет Русь от голода, вызванного неурожаем хлебов.

Сейчас трудно судить о том, как выглядело это сооружение, поскольку его изображений не сохранилось. Но описание Архангельского собора Московского Кремля той поры, дошедшее до нас среди прочих исторических документов, говорит, что он был небольшой и, судя по всему, четырехстолпный. Впоследствии к нему добавили два новых придела.

Храм, ставший жертвой молнии

Несмотря на то что этот храм построили из камня, его век также оказался недолгим. В середине XV века во время страшной грозы в него попала молния, и хоть начавшийся пожар удалось своевременно загасить, стены получили серьезные повреждения. Образовавшиеся в них трещины со временем увеличивались, и к концу столетия этот второй Архангельский собор Московского Кремля грозил в любой момент обвалиться. Чтобы предотвратить несчастье, правивший в те годы Великий князь Московский Иван III - дед будущего царя Ивана Грозного - повелел разобрать аварийное сооружение и на его месте строить новый собор.

Кто построил Архангельский собор Московского Кремля?

Надо заметить, что момент для возведения храма был весьма подходящий. В ту пору Москва, активно разрастаясь, украшалась новыми церквями, монастырями и что вызвало в нее приток зарубежных строителей и архитекторов, выписываемых главным образом из Италии. Их памятником могут служить зубцы выполненные в виде «ласточкиных хвостов» и являющиеся ярким образцом ломбардского стиля.

Вот и для сооружения Архангельского собора Московского Кремля, фото которого представлены в статье, был приглашен из Милана зодчий, вошедший в российскую историю под именем Алевиз Фрязин Новый. Не следует удивляться тому, что у итальянского архитектора была русская фамилия. На самом деле слово Фрязин являлось прозвищем, обозначавшим на жаргоне того времени наемных мастеров, выписываемых князьями из-за границы. Характерно, что именно так итальянец был зарегистрирован в расчетных книгах, по которым получал жалование.

Решение сложной архитектурной задачи

Известно, что еще до начала работ по возведению Архангельского собора Московского Кремля Алевиз создал проекты нескольких светских построек, весьма понравившихся заказчикам. Но одно дело строить жилое или общественное здание, и совсем другое - культовое сооружение, в котором необходимо строго придерживаться установленных канонов. Сложность же заключалась в том, что Иван III желал, чтобы храм отвечал требованиям европейской моды и в то же время не выходил за рамки православной традиции.

К чести мастера Алевиза следует сказать, что он блестяще справился со столь трудной задачей. Его детище как нельзя лучше сочетает в себе строгую геометрию итальянского Возрождения с характерными элементами русской храмовой архитектуры. Возведенный им пятиглавый собор имеет в планировке традиционную крестово-купольную систему и полуциркулярные своды, что роднит его с теремным стилем древнерусских храмов.

Кроме того, в соответствии с требованиями канона, внутри была сооружена двухъярусная паперть и хоры, с которых за ходом службы могли наблюдать представительницы княжеской семьи. В остальном же архитектура Архангельского собора Московского Кремля соответствует стилю, получившему тогда распространение в Западной Европе и ставшему отличительной чертой эпохи Возрождения.

Под патронажем Василия III

Началу строительных работ предшествовала полная (а по некоторым данным - частичная) разборка прежнего храма, возведенного еще Иваном Калитой. По ее завершении в октябре 1505 года Иван III собственноручно заложил первый камень в основание будущего сооружения, и по роковому стечению обстоятельств через несколько дней скончался, передав княжение своему сыну, вошедшему в отечественную историю под титулом Великого князя Московского Василия III и ставшего отцом первого русского царя Ивана Грозного. Он и контролировал весь ход строительных работ, продолжавшихся четыре года.

Именно Василию III принадлежит идея сделать Архангельский собор Московского Кремля усыпальницей российских царей. Соответствующий указ он издал в 1508 году, когда строительство подходило к своему завершению. Характерно, что вплоть до двадцатого столетия в соборе хоронили только мужчин, тогда как представительницы царского рода находили вечное упокоение в стенах кремлевской церкви Вознесения Богоматери. Лишь после того, как она была взорвана большевиками, все женские останки перенесли в Архангельский собор.

Собор, ставший гробницей царей

Сегодня под сенью Архангельского собора Московского Кремля размещены 54 мужских захоронения. До того как в 1712 году столицей России стал Санкт-Петербург, возле каждого из них в годовщину успения совершались архиерейские панихиды. За небольшим исключением, здесь нашли вечный покой все российские правители от Ивана Калиты до родного брата и соправителя Петра I царя Алексеевича. Сюда же в 1730 году поместили прах скончавшегося от оспы 15-летнего царя Петра II. Несмотря на то что к тому времени местом захоронения царей стал Петропавловский собор новой столицы, для него сделали исключение, опасаясь распространения инфекции.

Среди российских правителей тех веков, чьи останки не вошли в число захоронений Архангельского собора, можно назвать лишь двух - это Великий князь Московский Даниил Александрович (1261-1303), похороненный в Даниловом монастыре, и царь Борис Годунов (1552-1605). Его прах был выброшен из собора Лжедмитрием, а в дальнейшем перезахоронен в Троице-Сергиевой Лавре.

Тайна смерти Ивана Грозного

К числу наиболее прославленных исторических лиц, связанных с историей Архангельского собора Московского Кремля, относится и царь Иван Грозный. При жизни он многократно оделял его богатыми дарами, а на исходе дней пожелал себе и двум своим сыновьям выделить особые места для погребения. Выполняя волю государя, после кончины его тело поместили в южной части алтаря - так называемом дьяконнике, где принято держать священные предметы, такие как Евангелие, кресты, дарохранительницы и т. д.

К числу интересных фактов об Архангельском соборе Московского Кремля следует отнести исследования выдающегося советского ученого-антрополога М.М. Герасимова, в 1963 году вскрывшего могилу Ивана Грозного и на основании изучения черепа сумевшего воссоздать портрет умершего монарха. Любопытно, что в костях царя и его супруги Марфы, чьи останки также находятся в соборе, он обнаружил высокое содержание ртути, свидетельствующей о том, что их систематически травили, и царь-кровопийца умер отнюдь не своей смертью. Такая гипотеза выдвигалась и ранее, но в данном случае ей было дано научное подтверждение.

Восстановительные и реставрационные работы, проводившиеся в XIX веке

За последние два столетия Архангельский собор неоднократно ремонтировался и подлежал реставрации. Обычно это происходило из-за его естественного износа, являющегося неизбежным следствием прошедших веков, но порой причиной становились и чрезвычайные обстоятельства. Так, в 1812 году захватившие Москву французы устроили в алтаре собора военную кухню. От дыма костров и пара, поднимавшегося из котлов, серьезно пострадал иконостас и часть росписи стен. После изгнания этих европейских варваров пришлось проводить масштабные восстановительные работы. Тогда же была заменена часть колонн, входивших в убранство нижнего яруса, и восстановлена уникальная резьба иконостаса.

Что принес собору XX век?

Большой объем работ по благоустройству и реставрации собора провели в 1913 году, когда отмечалось трехсотлетие Царствующего Дома Романовых. К торжествам, организованным по случаю столь знаменательной даты, была сооружена мраморная сень над гробницей основателя династии - царя Михаила Федоровича. Ее выполнили по эскизам, сделанным собственноручно великим князем Петром Николаевичем - внуком императора Николая I.

Очередной раз значительные повреждения были нанесены собору в 1917 году, когда после октябрьского вооруженного переворота он оказался под огнем артиллерии, обстреливавшей Кремль. Вскоре после этого богослужения в нем прекратились, и длительное время двери храма оставались запертыми. Лишь в 1929 году их отворили, чтобы внести в подклеть (нижний этаж) гробницы с останками женщин, принадлежавших к династиям Рюриковичей и Романовых. Как уже говорилось выше, это случилось после того, как была взорвана церковь Вознесения Богородицы, где они до той поры находились.

Возрождение из небытия

В 1955 году в помещении собора, где давно уже не проводились богослужения, открыли музей, благодаря чему появилась возможность провести некоторые реставрационные работы, и уберечь его от дальнейшего разрушения. Этот статус за ним сохранялся вплоть до падения коммунистического режима, положившего начало возвращению Церкви незаконно отнятого у нее имущества.

Среди прочих святынь в ее лоно вернулся и Архангельский собор Московского Кремля, адрес которого предельно прост и известен всем жителям столицы. Он состоит всего из двух слов: С этих пор в нем возобновилась духовная жизнь, прерванная почти в течение восьми столетий.